2025年10月11日 更新 MISTEE新ホームページ

| 通 No |

Hob. No. |

通称名 | 作曲年 | 調性 | 楽 章 数 |

fl | fg | trp | cl | timp | cmb | ランク | 聴きどころ、ポイント |

| 31 | 13 | 1763 | D | 4 | - | 1 | - | - | - | (1) | B | 均整がとれた4楽章でチェンバロなし | |

| 1 | D | Alleglo molto | |||||||||||

| 2 | G | Adagio contabile | |||||||||||

| 3 | D | Menuet | |||||||||||

| 4 | D | Alleglo molto | |||||||||||

|

久々のD調。Allegloの出だしは、ゆっくりとしながらも管の持続音を伴い、堂々とした雰囲気でクレッシェンドが高まる。D調のクレッシェンド効果は、No.1とも類似。短い小節の第1主題だが、きりりと締まっていてインパクトが強い。第2主題も簡潔だが第1主題との対比がある。展開部は比較的長く、提示部の様々な素材を使って展開される。再現部は主調でやや弱奏で提示されるがクレッシェンド効果は、再現部以上でhr.の勢いのある音が花を添える。Alleglo全体では演奏時間は短いし簡潔だが、しっかりと書かれている。

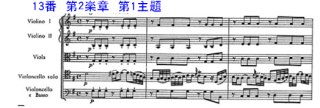

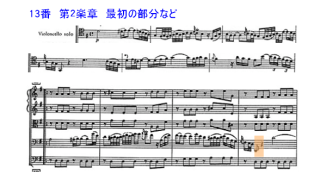

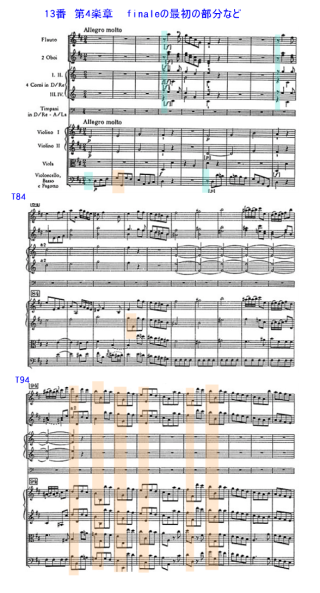

Adagioは独奏vc.の独単場。主題から展開、再現まで、あたかもチェロソナタの様に終始する。 管楽器は全て休みvc.以外の他の楽器も終始伴奏に徹する。この楽章のみ無伴奏のvc.ソナタとして編曲しても、価値は高いと思う曲。 第4楽章の第1主題が、 モーツァルトのNo.41番のFinaleのフーガ主題と出だしが同じ雰囲気。hr.は4本使用になっているが、hr.のsoloとして活躍は余りない。timp.が入っているので、むしろ2本はtrp.に回っている方がベターかもしれない。cmb.は不要になっているので、旧番号がNo.13といえども中期の作品にも聴こえる。4楽章のどれをとっても演奏時間は短いものの均整が取れている。 ドラティ盤は、cmb.が入っている。 追記)井上著では、この交響曲は、自筆楽譜で作曲年代が1763年と確定している曲とのこと。 (2019年12月30日追記 タグとして2010年12月20日とする) |

|||||||||||||

| 2010年12月25日 ディビス盤を聴取。楽器編成ではcmb.が入る。一つ前のNo.72と比べて4本のhr.の効果は余りない。Finaleの演奏時間は僅か3分余りであるがFuga形式に近い対位法的な3部形式もコンパクト。全体的に均整が取れている点からもランクはBランクとしたい。 | |||||||||||||

|

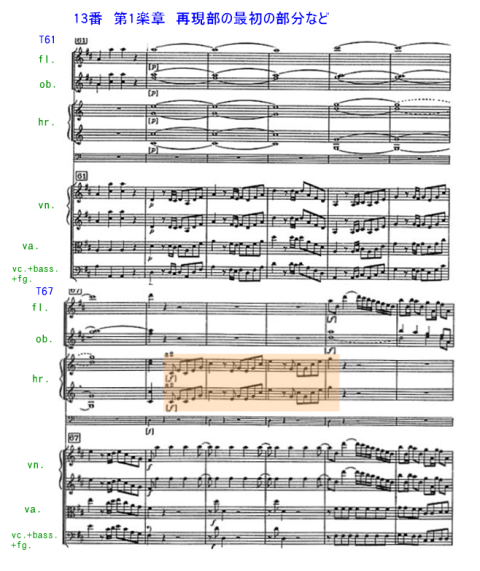

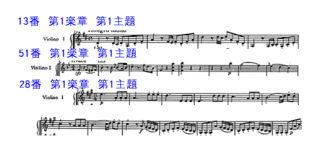

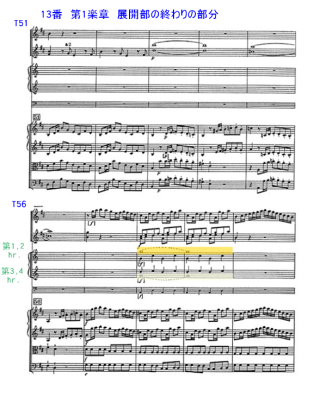

2011年3月23日 スコアを見ながら3者の演奏を聴取。第1楽章の最初でクレッシェンド効果については前記をした。しかしスコアを見ると、楽譜ではクレッシェンドの指定はない。しかし3者ともに、大なり小なりクレッシェンドを取っている。短い動機の第1主題であるが、1小節内でもスタッカートとの指示が細かくある。16分、8分、4分音符と入っていて、短いリズムの中で、旨く主題を形成しているのは感服するばかり。非常に短い旋律から主題を形成している手法は、後年にも見られる。(典型的なのはHob-No-88の第1楽章)この先駆になっていると思う。しかしこれほど印象のある旋律は、聴き通してみて初めての経験。

弦のユニゾンに対して、管は和音で常に支える。楽器全体での盛り上がりがすばらしい。T62から再現部にあたるが、提示部の「f」 指定と違って、「p」 で第1主題が登場。ここから次第に経過部を経て盛り上がっていく。フィッシャー盤では、この箇所で4人のhr.が同じ旋律をユニゾンで吹いている。それまで4本のhr.の活躍は目だっていなかったのに、「ここぞ」とばかりに、クレッシェンドをしているのはとても良い。再現部は提示部ほど長くはないが、コンパクトに凝縮されているのも良い。 Adagioはvc.の独壇場であるが、提示部の最後の方では、vc.のパートには、高音部記号で記載がしてあるほどの高い音域。(二音) Menuetでは、timp.が目立つ箇所あり。これも初めての試みと思う。 僅か1小節で主題を形成している点は、第1楽章の第1主題でも記載をした。Finaleの第2主題も16分音符と8分音符のみの動機であるが、こちらも特徴がある。たたし第1主題がモーツァルトの主題に類似しているためか、余り目立たないのが残念。フィッシャー盤では、終わる10小節前の「p」 の箇所で弦がsoloを引いていて、その後の「f」と対照的。通しNo.の一つ前Hob-No-72は、4人のhr.奏者を意識しての作曲が目立った。この曲は4人に関しては、余り意識はないかもしれない。しかしvc.、fl.などのsoloの箇所も随所にある。 4本のhr.は元よりtimp.が第3楽章で入っている点。曲の雰囲気(D調)からして、普段よりも大きな会場を意識して作曲、演奏されたと推定。どの楽章も均整が取れている。主題のすばらしさ各楽器の使い方など聴けば聴くほどに意外な発見がある曲のひとつ。 ドラティ盤はAdagioが思ったよりやや速め。ディビス盤は。4人のhr奏者は思ったより、それほど目立たない箇所もあるがFinaleでは活発。 |

|||||||||||||

| 2012年3月2日 追加 もし作曲順番とおりでなく、Hob-Noの通常とおりであったのなら、No.12とNo。13との違いが大きく分かる例の一つ。楽章の数も3と4とでもちろん違うが、それ以上に展開部を含めた細かい扱い方が異なる。もともとひとつ前のHob‐no.‐12のランクをDとしていた影響もあるかもしれないが。 石多著の交響曲の生涯でも、この曲は注目に値する。第8章「展開部の充実と転調」の部分で、この第1楽章の展開部が掲載されている。この部分では、展開部において主調のDに対して2小節単位で、様々な調性(fisーG‐fis―h‐aなど)で聴かせている。この調性の変化は、やはり元々わずか1小節しかない第1主題(しかしとても、均等が取れていると思う)に由来をしている。 |

|||||||||||||

| 2013年3月23日 追記。ホグウッド盤を聴取。trp.とtimp.は入らず。僅か1小節の主題が、第1楽章のいたるところで展開されるのは、この演奏でも同様。しかし小編成の分、初期の交響曲で迫力を期待するのは、打楽器が入っていないこともあり少し期待はずれ。 第2楽章のvc.の演奏は、繰り返しの部分は装飾音が入り聞き飽きさせない。 |

|||||||||||||

| 2015年3月10日 追記。ゴバーマン盤を聴取。ゴバーマンの演奏は、概して管楽器が控えめで弦楽器がメイン。しかしこの曲では、冒頭からTuittiで各パートが「f」で登場。展開部のT42から第1vn.が2小節単位で、めまぐるしく転調する部分。ここでは、第2vn.が16部音符で対旋律を演奏する部分で緊張感を増す。 Finaleは従来までの演奏は、各パートの音色がホグウッド盤を除いて、聞き取り難かった。ホグウッドではtimp.が入らず。それに対してゴバーマンは入っている。冒頭の第1主題は、最初の4小節は第1、2vn.とも同じ旋律を引いている。しかしT6から早くも音程が分かれて行きT16からは、独自に動き出す。旋律は同じでも音程を低く取ったり、あるいは、同じ旋律だったり。この当たりの動きが良く分かる。 一つ前のNo.34の弦楽器のTuittを活かした名演。ここまで半分近くゴバーマンを聴いてきたが、中間的なまとめとして2点ある。モダン楽器を使用しながらも、vn.パートが左右に分かれている。この共通点を活かして、緩除楽章で楽器を中心とした、ゆっくりめのテンポをベースによる繊細で柔らかい表現。一方テンポが速くてTuittiの部分では、左右にvn.パートが幅一杯に広がった迫力。その分、管楽器がやや聞こえ難く、弦と管とのユニゾンの効果が目立たない。 |

|||||||||||||

|

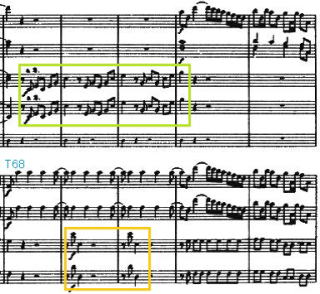

2018年4月12日 ヘルムート ミュラー=ブリュール ケルン室内管弦楽団No.13を聴取。再現部のT68当たりの部分。ファイなどは、この部分は4本のhr.を生かして弦楽器を少し控えめにするかもしれない。初期の交響曲で4人のhr.の特徴を生かす部分ではあるが。ミュラーの演奏では、ここではhr.は目立たず。むしろ低弦のhr.の方を目立たせている。なおこの箇所ではvn.はシンコペーションのリズムだが、第2主題といいFinaleにもシンコペーションが随所に取り入れている。

第2楽章はvc.のsoloが活躍。繰り返しを含む微妙な強弱はNo.36にも記載をしたが、この第2楽章がその典型。提示部で最初の部分は、soloのvc.が音量をかなり上げて登場する。それに続いて提示部の繰り返しの部分は、音量をかなり落とし強弱の差を出している。展開部と再現部の後半も繰り返しを採用。繰り返しの部分でもT22からの再現部の部分では音量を落としている。No.36は、2つの弦楽器のsoloが登場するが、Tuittiでは弦楽器もからみコンチェルトグロッソ風。一方こちらの方はvc.のsoloが中心で管楽器は全て休み、弦楽器も全て伴奏に徹している。初期の交響曲でもsoloの扱い方がNo.13と31とではスタイルが異なるので、このCDの選曲は様々なsoloの交響曲を掲載する解釈があったのかもしれない。 一方、Finaleは展開部と再現部の後半の部分は繰り返しがない。第1楽章は後半の部分で繰り返しがあったのが残念。第2楽章と異なり第1楽章とFinaleは繰り返しの部分での強弱の変化はない。繰り返しの強弱の差をつけるのは、緩叙楽章のみかもしれない。 |

|||||||||||||

| 2019年3月10日 エルンスト・メルツェンドルファー ウィーン室内管弦楽団 13番を聴取。No.72から続いての作曲順番ということもあり4本のhr.を使用。録音によっては、2名ずつ左右に分けることもあるが、こちらはNo.72と同様に右側に固まって位置。ルムート ミュラー=ブリュールの演奏では、再現部のところでhr.が余り目立たない点を記載した。(下記のブログ) http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-891.html このブログでは、hr.の代わりに低弦が目立っていた印象がある。メルツェンドルファーでは、hr.や低弦で目立った印象は余りない。冒頭から短い動機で構成され、打楽器群とhr.が追加された曲。このため、この曲自体の魅力のひとつに、強弱の差を楽しむところが聴き所となる。得てして録音によっては管楽器のob.が目立ちすぎて、メルツェンドルファーの場合は、各パートの音の分離と対比したTuittiでの差が余りない。管楽器のfl.もob.以上に目立ちすぎる箇所があるのも残念。 第2楽章のvc.の独奏も近接音が近すぎて音のバランスが悪い。録音も緩叙楽章を中心にヒス音のような箇所が時折聴かれ、レンジも少し狭い。強弱の対比が聴き所のひとつのため、メルツェンドルファーの演奏ではランクが落ちてしまう雰囲気。 |

|||||||||||||

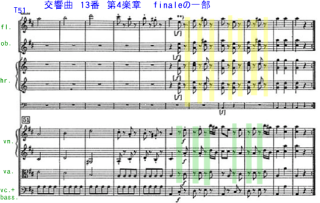

2022年12月28日 鈴木秀美 OLC オーケストラ・リベラ・クラシカ を聴取。No.82から引きつづく。4本のhr.をメインとしてモーツァルトを組み入れた構成。 2022年12月28日 鈴木秀美 OLC オーケストラ・リベラ・クラシカ を聴取。No.82から引きつづく。4本のhr.をメインとしてモーツァルトを組み入れた構成。この第2楽章はvc.の独奏があり、この部分だけ指揮者が独奏を受け持つ。第1楽章の時は、vc.を持ったままか、あるいは、vc.は指揮者のそばに置いていたのかは不明。第2楽章が終わるとvc.の独奏は終わる。第1楽章が終わり、第2楽章が開始するまでの間合いは、このCDでは分からない。ただし、第2楽章の録音に関しては、過去に聴取したvc.協奏曲のように、中央に前の方で位置している。ライナーノートの写真にも舞台の中央の高い部分でvc.を弾いていたのと一致する。ライヴのとき、指揮者はこの曲で、どのようにvc.を置いていたのかどうか、興味のあるところだ。 選曲に関しては、4本のhr.がテーマになっていて、モーツァルトの交響曲ではこの曲のみ4本のhr.を使用した関連からと記述がある。根拠の一つにはなるが、やはりFinaleのfugaの主題の関連が外せない。No.13自筆楽譜が存在し、1763年で確定している。Finaleの交響曲No.41のFinaleフーガ主題に類似しているのは承知の通り。こちらの作曲は1788年なので後になるが、色々な資料からもこの主題は、様々な作曲者が取り上げている。ハイドンNo.13以前も知られていた可能性もある。Finaleの主題の両者の関連性については、詮索するのは、余り意味がないように思われる。 それよりも、このFinaleの細かい間合いが興味深い。No.21にFinaleにも共通するが、 下記のレビューに譜例あり。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1042.html 上記のレビューで、2つのvn.パートが少しずれて、微妙に掛け合うことを指摘した。得てして、フーガ型式の長い音符の冒頭の主題が目立つかもしれない。しかし終始、この主題ばかりだけでなく、思わぬところに僅か1小節の中での微妙な休符を含めた部分も興味深い。(下記の T51および、最後の部分も同様)  |

|||||||||||||

| 2023年10月10日 13番 R グッドマン ハノーヴァバンド Roy Goodman The Hanover band を聴取。このCDは1曲目の収録となっている。No.15.16と比較して1763年の作曲なので(自筆楽譜が存在)作曲年代が確定。No.15.16よりも後になるので、作曲順番で聴取することになる。 No.13は4本のhr.で、時には打楽器のtimp.がアイル演奏がある。しかしグッドマンの場合はtimp.が入らない。 ライナーノートにも記載がされているが、4名のhr.奏者でD-Durの調性ということもあり、通常より大きな会場で演奏された可能性がある。ハイドンの曲は、冒頭の第1楽章の主題から、良否が決まると思うが、この曲は短い動機から登場する。特徴のある動機で躍動感がありながら、様々に展開。その他の動機(シンコペーションも含む)が登場するが、うまく摩おまっていると思う曲のひとつ。 グッドマンの場合、4名のhr.の奏者の配置がやや分かり難い。第2楽章のvc.の独奏は、No.16と比較してオブリガートとしての役割でなく、soloの立場なので、よくわかる。第3楽章 Menuetto でTiroの後、繰り返しを忠実に採用。演奏時間が長いこともあり、全体的に丁寧に演奏している雰囲気。 |

|||||||||||||

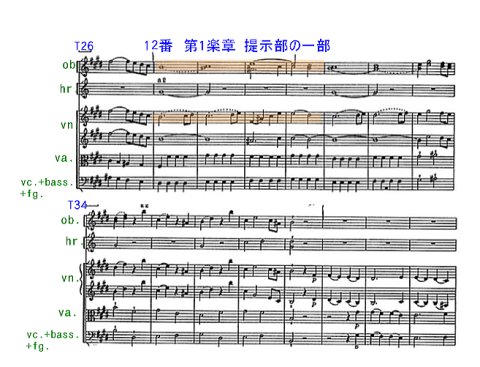

2024年2月16日 13番 J クランプ Johanees klumpp Heidelberger Sinfoniker を聴取。4枚組の最初の1枚目(第28集)の最後になる。過去のNo.13のレビューに関しては、Finaleのfugue 主題がモーツァルトのNo.41のFinale類似している記載をした。「ハイドン106の交響曲を聴く」でも同様だ。ライナーノートの(指揮者自身の執筆)も同様。今回、このライナーノートの中でNo.12との関連の記載があった。一つ前のNo.12の第1楽章の部分で、 0:22秒頃の部分でモーツァルトに関連したfugueのヒントがある。この箇所は下記の譜例の部分だが、恐らくこの全音符旋律だと思う箇所。この箇所は推移的あるいは経過的部分であるような感じ。冒頭の第1主題がどうしても印象に残っているので、余りこの箇所には気が付かない。低弦は4分音符の旋律が続くこともありさらに目立たない。私には過去まで気づかなかった。No.12との13は同じ時期に作曲されている。同じ頃の作品で主題なりが共通しているのは、この例だけと限らないが。 2024年2月16日 13番 J クランプ Johanees klumpp Heidelberger Sinfoniker を聴取。4枚組の最初の1枚目(第28集)の最後になる。過去のNo.13のレビューに関しては、Finaleのfugue 主題がモーツァルトのNo.41のFinale類似している記載をした。「ハイドン106の交響曲を聴く」でも同様だ。ライナーノートの(指揮者自身の執筆)も同様。今回、このライナーノートの中でNo.12との関連の記載があった。一つ前のNo.12の第1楽章の部分で、 0:22秒頃の部分でモーツァルトに関連したfugueのヒントがある。この箇所は下記の譜例の部分だが、恐らくこの全音符旋律だと思う箇所。この箇所は推移的あるいは経過的部分であるような感じ。冒頭の第1主題がどうしても印象に残っているので、余りこの箇所には気が付かない。低弦は4分音符の旋律が続くこともありさらに目立たない。私には過去まで気づかなかった。No.12との13は同じ時期に作曲されている。同じ頃の作品で主題なりが共通しているのは、この例だけと限らないが。 第28集は4曲が収録されているが、No.13は4人のhr.が入る。hr.はNo.72の様な、奏者のsoloの箇所はない。また殆ど2名まで、あるいは4名で奏する箇所が多い。このため、hr.としての活躍は、余り聴き所はない。(T68) T ファイは、曲によっては、hr.を爆発的に強調するケースがある。クランプは採用していないが。もしファイが指揮できたら、どのようにhr.を吹かしていたのか? No.13は、元々、聴き所が多い一つだと思っていた曲の一つ。この演奏では冒頭から、かなり速いテンポで登場する。最近ではアントニーニの演奏を聴いたのとは対照的。この速いテンポから、指揮者の T ファイの No.1 の冒頭を思い出させる。No.13も同じ調性。しかし作曲年代は約10年程度の開きでありながらも、No.1とは比較がならない醍醐味が散りばめられていると、この頃思っている。私なりにポイントを列挙すると下記の通り。 ① 楽章はNo.1が3に対して、No.13は4楽章。 ② 第1楽章の展開部が、かなり長く充実。 ③ 第2楽章のvc.のsolo。 Soloの箇所はNo.1 にはない。 ④ 管楽器のfl.が追加。fl.は第1楽章ではob.を抑えて、菅楽器の華になっている。 ⑤ 追加となる Menuetto の 強弱の対比。 ⑥ Finale fufue形式も加わり、各パートの掛け合いが増える。 今回は、この中の③について書いてみる。第1曲目のNo.16は、第2楽章に独奏のvc.がある。管楽器が入らないのはNo.16と共通点。No.16は、伴奏側は全て弱音器を付けている。それに対して、No.13は伴奏側の弦のパートは弱音器を付けていない。No.16を最初の収録に対して、No.13は1枚目の最後。No.16とは異なる特徴がポイントとなる。 伴奏側は弱音器を付けていない。第2楽章をはさむ、第1、第3楽章は強奏の箇所が多い。No.16の場合は3楽章の間に挟む、弱音の音量でのうまみがポイントと記載した。一方No.13は弱音器が伴奏でない分ある程度、音量の大きい中で表現をすることになる。No.16と比べて音量が大きくなる。大きい音量はsoloのvc.と伴奏側の他の楽器も同様。 ライブ録音だと、この音量の強弱を表現するのは、やや難しい面が考えられる。Youtubeの音源は、原則ライブの映像なので、どうしてもレンジが狭い。アントニーニでのNo.8のTrio の部分でのアクシデントなど、カットできない面もある。(それはそれで、逆に臨場感がある醍醐味はあるが) アントニーニはそれでもライヴに近い雰囲気がCDでも堪能できる。クランプの場合、私自身、ライヴの映像を余り視聴する機会がない。このためライヴとスタジオの比較ができにくい。(Youtubeの映像での音声は余り良く分かり難い) CDの音声のみから判断するしかない。制限されたリスニング関係ではある。 しかしこの第2楽章のレンジの広さは印象に残る。華やかに強奏で終わった第1楽章に続き、独奏vc.が登場する。このときの独奏vc.の音量はかなり大きい。しかし私には、明るい調性をベースにした楽章の中のひとつの中の緩徐楽章。自筆楽譜もあるので、作曲者が弱音器を付けない指示は事前に分かっている。ゆっくりしたテンポ中でも、あたかもvc.の独奏曲のように演奏するのは当然の解釈。このため音量もNo.16と比較してvc.の音は大きい方が良い。実際、No.16と比べると録音にもよるかもしれないが、大きな音量で収録されている。vc.の位置も、中央よりやや左側。音源の位置も申し分なし。スタジオ録音のメリットを生かしている。 提示部、及び展開部+再現部は全て繰り返しを採用。展開部と再現部での最初の繰りかえしは、全体的な音量は提示部とほぼ同じ。ところが展開部と再現部が繰り返しとなる部分、vc.はかなり音量を落とす。(T22から) それに合わせて伴奏側の弦楽器も全て音量を落とす。繰り返しの後半の微妙な装飾などは当然ある。しかし音量の差がとても大きい。最後は弱音のまま、第3楽章の強奏の Menuetto と対比させるように終わる。録音が良くないとこのあたりのところまでは分からない。 奏者の聴き所を自分なりにピックアップあるいは、レビューを推敲していくに当たり、1回だけの聴取だけでは分かり難いこともある。しかし今回は、全曲を1回で通して聴取して、すぐにレビューできた。それはなぜか? T ファイにも共通するかもしれないが。ファイについてもクランプにしても、俯瞰をするような視点で直観的に伝えようとする手法があるのではないか? もちろん様々な手法なりテクニックは当然、持っている。しかし最終的にリスナーに一番、訴えたいのは、なぜか特徴的なことをストレートに、表現する手法。Tファイの No.1の最初の部分。爆走的な速さもそれに共通していると感じる。 話は少しもとに戻るが、No.13の第1楽章の冒頭のテンポ。No.1のやや長い音符の旋律とは異なる。No.13は、ハイドンの交響曲よく見られる短い動機からなる旋律。それが少しずつ、くり返しがありながらも同じ姿で登場することは余りない。No.1から登場するシンコペーションの旋律は共通しているが、No.1と同様にかけ抜けるような速さ。もしファイが、指揮が可能であった場合、このテンポで演奏していたに違いないと思った。 |

|||||||||||||

| 2024年2月17日 13番 J クランプ Johanees klumpp Heidelberger Sinfoniker を聴取。(2月16日より引き続く) 録音技術を持っている我々にとって、他の指揮者と同時とは言えないものの、聴き比べることができる。これには録音の出来による差が大きい。特に各パートの掛け合いなどで2つvn.パートは原則として対向配置でないと分かり難い。過去の古いモノラル録音ではこの対向配置は分からない。各パートの掛け合いは、奏者の配置は左右だけでなく、奥行きも加わる。現代は1000人以上の大ホールが多い。しかし当時は、このようなホールでの作曲は想定していない。ましてや初期の交響曲は、作曲者は現存しているエステルハーザ宮殿の規模を想定していた。限られた種類の楽器、あるいは奏者でハイドンは作曲した。 しかし、そのような制限がありながらも、私には各パートの掛け合いについてはいつも魅力を感じる。例えば、強弱の対比。No.6の序奏の冒頭のアントニーニに関してレビューした。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1398.html パートの掛け合いを知るには、音のレンジの広さが必要。スピーカーあるいはヘッドホンであっても、ある程度、定位感が分かることも加わる。これは録音にも影響する。パートの掛け合いを楽しむには、曲によっては各楽器の奏者の位置はもちろん、同じ楽器で複数の奏者がいても、各奏者の音まで分かればさらに理想。これには過度の残響がある録音は、直接音が不足し分かり難い。強奏で全くtuittiとなる箇所。この箇所で各パートがどのように聞こえるのか? 昔のLPの録音だと、弦楽器が前面に押し出しているケースが多い。逆にライブ録音では、金管楽器が入る箇所では、弦楽器が聞き取り難い。 Tuittiに近い箇所で、わずかに別な一部の旋律を弾くパートの箇所がある。単に作曲者が意図しないのなら、全て同じ旋律で書けば簡単に済む。しかしそこであえて、その1つのパートだけに別な旋律を書いたのか? 作曲者にはそれなりに意図がある。スコアを見ないと、それは分かり難い。スコアは指紋あるいはシナリオに近いもの。それを伝えるのが演奏家。演奏家には奏者、指揮者、録音関係者がそれぞれ関与する。その小さな意図は一度、聞いただけでは分かり難い。 パートの掛け合いを知っていくのもその一つ。いずれにしても古楽器なり、モダン楽器であっても、フルオーケストラでは各パートの動きが難い。これらの俯瞰してきた中で、このオケと指揮者は、私の好みに対して全てを受け入れてくれる演奏。なお例によって前の3曲と同様にtimp.は入っていない。 なお1枚目 No.28集の録音会場は27集と同じ。その後、29集からは録音会場が異なる。録音関係の詳細などについては、4枚を全てレビューしたあと、改めて録音を中心に考えたい。 |

|||||||||||||

2024年8月4日 ドラティ盤 No.13を聴取。自筆楽譜が残っていて作曲年代が確定している曲のひとつ。ハイドンが交響曲で最も採用している D-dur の調性。この調性はもっとも多いのだが、なぜか昔からこの曲は初期の交響曲の中でも印象に残っている曲の一つになっている。その理由を列挙してみると次の様になるのかも。 2024年8月4日 ドラティ盤 No.13を聴取。自筆楽譜が残っていて作曲年代が確定している曲のひとつ。ハイドンが交響曲で最も採用している D-dur の調性。この調性はもっとも多いのだが、なぜか昔からこの曲は初期の交響曲の中でも印象に残っている曲の一つになっている。その理由を列挙してみると次の様になるのかも。(1) ホーボーケン番号の順番で通して聴き始めると、4人のhr.が入る。 (2) 同様に打楽器のtimp.は初めて入る。 (3) 第1楽章の冒頭の主題は、短い動機からなるが、至る所で活躍する。 (4) 緩徐楽章は管楽器は全て休み、あたかもvc.協奏曲のような独奏に終始。 (5) Finaleは短いながらもfuga形式で、コンパクトにまとめてある。 アントニーニは録音が済んでいるが、CDはまだ未発売。 クランプについては第2楽章を中心に下記にレビュー済み。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-3222.html 打楽器のtimp.は、版によっては登場しない場合がある。ドラティは、最初からtimp.がっ随所に入っている。特に、Finaleの終わりに近いT157当たりは、左側のtimp.が独自の動きなのでよくわかる。一方、4人のhr.の奏者は左側に固まって位置しているので、4人に増やした効果が余り分からない。 概してFinaleはテンポが速く、全体的に短いので、細かい所が、なかなか分かり難い。終わりの方では、(下記の 鈴木秀美 OLC の譜例あり) http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-3106.html 上記の特徴は、No.21にも共通していると思う。 下記のシュワルツ スコットランド室内管弦楽団 に譜例あり。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1962.html ドラティは、vn.は対向配置でないため、第1vn.と第2vn.の掛け合いの聴き所は、分かり難い。独奏vc.の奏者名は記載されていない。この後にも共通するかもしれないが、ザロモンセットなどの後期の交響曲で、soloの箇所があるが、奏者名は記載されていないようだ。 |

|||||||||||||

2025年9月15日 13番 ジョヴァンニ・アントニーニ Basel室内管弦楽団 を聴取。No.16から引き続く。No.16の次にvn.協奏曲 C-Dur 収録されている。本レビューは主に交響曲が中心となるのでvn.協奏曲に関しては割愛したいが。この録音に関して他の曲との兼ね合いも関係すると思う。このため一つ前のvn.協奏曲にも少し触れておく。奏者数は変わらないと思うが管楽器は全て入らない。その代わりにcmb.が常時入っている。Cmb.は右側に位置。Vn.はやや左よりの中央に位置。 2025年9月15日 13番 ジョヴァンニ・アントニーニ Basel室内管弦楽団 を聴取。No.16から引き続く。No.16の次にvn.協奏曲 C-Dur 収録されている。本レビューは主に交響曲が中心となるのでvn.協奏曲に関しては割愛したいが。この録音に関して他の曲との兼ね合いも関係すると思う。このため一つ前のvn.協奏曲にも少し触れておく。奏者数は変わらないと思うが管楽器は全て入らない。その代わりにcmb.が常時入っている。Cmb.は右側に位置。Vn.はやや左よりの中央に位置。Vn.協奏曲のため、独奏vn.はかなり大きめの音量になっている。伴奏側のオケが音量を落としているか? Soloが休む箇所でオケのみのtuittiの箇所では、通常の交響曲と同様の録音。cmb.が常時入っているが、手持ちのスコアを見ると第2楽章を中心に適宜、装飾が入っている。 1曲目の第2楽章はvn.とvc.の2名がsoloで登場。CDのタイトルが「PER IL LIIGI」 なので、vn協奏曲がこのCD のメインになっている意図と思う。1曲目のNo.36で第2楽章以上にsoloの奏者が随所で謡うように演奏。No.36と違って 重音 の箇所など 高度な技量を要する箇所が多いようだ。私は余りこの曲は聴取したことがないので、他の奏者などとの比較は難しい。ただ録音を中心に考えると少し違和感がある。独奏の奏者の音量に関して、No.16の第2楽章の2名のsolo奏者は特にオケとも自然に溶け合って違和感はない。 次のNo.16の第2楽章は。Vc.の奏者のみ。vc.のsolo奏者は伴奏側のオケと殆ど同じ。独自の動きは殆どない。伴奏側のvn.は弱音器を付けていて、solo vc.との音色の差を目立たすには、中々苦心をすると感じたのは前のレビューにも記載をした。さらにこの後、独奏vn.が協奏曲として登場する。このCDのメインとして vn. としての録音は特に違和感はない。 奏者に関して独奏者はライナーノートの中の略歴を参照すると、過去にBasel室内管弦楽団 ( H Holliger が指揮者として在籍していたころ の 首席奏者だった。奏者との縁が深いようだ。 No.13の第2楽章はvc.のsolo入る。vc.旋律は、あたかもvc.協奏曲のようになっていて、オケは殆ど伴奏側になっている。No.13の特徴のひとつは独奏 vc. としても良いと思う。しかし交響曲の中で、この様な曲は他には見当たらないと思う。アントニーニの一連シリーズで交響曲以外にvc.協奏曲はまだ登場していない。仮に2曲のvc.をセット、あるいは1曲ずつかも?を収録した場合、交響曲としてこのNo.13をセットすると関連性があると思った。 |

|||||||||||||

| 中野博志著 「ハイドン交響曲」中で 第1楽章の第1主題に関して、初期頃の後の交響曲の中心なる明確な楽節構造に基づく動機的主題に到達する過程が記述されている。一連の初期交響曲の第1主題を以下のように分類している。(いずれも第1楽章の第1主題) (1) 非シンメトリック発展させる主題 No.1 (2) 短い動機による反復による主題 No.13 (3) 異質な旋律断片を組み合わせる主題 No.3 (4) 明確な楽節構造を持つ均整の取れた主題 No.12 (5) グレゴリオ聖歌の主題 No.30  No.13の第1主題はその例として記載がある。1小節の中の短い動機から構成され反復をくり返していく。短い動機から構成される第1主題は、ハイドンの交響曲の特徴一つと思う。録音の多いパリセット以降のこの様な動機は随所にあり知名度は高いと思う。(No.88、 No.103など)パリセット以前にこの様な主題があるかどうか、少し調べてみた。調性こそ違うがNo.51がその一つになると思う。No.13は短い動機が何度も繰り返しながらクレッシェンドに向かっていく。一方、No.51は旋律的な音程や動きはNo.13と少し類似しているかもしれないがT6から雰囲気が大きく変わっているので、やや異なりかもしれない。むしろNo.28の方が当てはまるか? |

|||||||||||||

No.13はNo.31、No.72の頃と同じ時期に作曲され4人のhr.が入る。No.13のレビューで4名のhr.の奏者の配置や効果について記載をしてきた。たとえば J クランプの場合 第1楽章で再現部のT62の部分。 4名のhr.奏者が一斉にユニゾンで活躍する箇所。クランプの場合は 以外にもhr.が目立たない。 No.13はNo.31、No.72の頃と同じ時期に作曲され4人のhr.が入る。No.13のレビューで4名のhr.の奏者の配置や効果について記載をしてきた。たとえば J クランプの場合 第1楽章で再現部のT62の部分。 4名のhr.奏者が一斉にユニゾンで活躍する箇所。クランプの場合は 以外にもhr.が目立たない。http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-3222.html H ブリュール の場合は、やはりhr.は目立たない分。低弦を目立つ例もあった。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-3104.html T ファイがもし、録音した場合、恐らくこの箇所はストレートに訴えるようにhr.を強調していたと自分なりに思うが。4名のhr.の奏者はできれば 2名が分かれて配置しているのが興味深い。特にNo.72はhr.のsoloが随所にある。一方、No.13はhr.のsoloの箇所は殆どない。しかし第1、2と第3、4の2つのパートが分かれている箇所がある。この時、分かれていたよくわかる。 逆に4名の奏者がユニゾンの場合、元々、hr.は広がる傾向の音とあって、包み込むようになっている。他の木管楽器と異なりある意味、包み込む音の特徴を生かしているが。元々No.13は、初期の交響曲の中でコンパクトながらも、聴き所が多い曲のひとつと記載をしてきた。 J クランプ のレビューにも触れているが。第1楽章のやや長い展開部で、短く転調をくり返す変化は「交響曲の生涯」でも掲載されている。 終わりの方のT58の部分でしばらく休んでいたhr.が強奏で登場する部分。いずれの指揮者もこの箇所は目立たせているのは、 アントニーニの場合も同様。この箇所で少なくとも右側にいる高い音域の第1hr.は スコアではスラーになっている。しかしアントニーニの場合は、トリルでの演奏。盛り上がっている部分でスラーからトリルになっているのはNo.31にも例があった。以下は No.31の第4楽章のhr.のトリルのレビュー。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-2079.html 左側の第3hr.の奏者はトリルかどうか分かり難い。第1hr.よりも音程が低くなることにもよると思うが。再現部のT68の4人のhr.は、他のパート以上に目立たせていない雰囲気。その分、少し前のT58の部分が印象に残る。展開部と再現部の繰り返しがあるので、いずれもこれらの部分が2回、楽しめるのもありがたい。 No.13は自筆楽譜が存在する。後の筆写譜?などに打楽器のパートがあったらしくtimp.が追加になっている演奏もある。ハイドン作品辞典によると、timp.のパートはハイドン自身によるものではないと記載あり。レビューを立ち上げた当初は、timp.が入った方が、迫力があると記載をした。大半の指揮者は打楽器が入っていない。レビューを重ねてくるとtimp.が入らない分、4人のhr.のように他のパートがよくわかる。このため打楽器が入らない方がよいと感じている。手持ちのスコアも、やや小さいサイズでtimp.のパートが記載されている。この記載を見てモーツァルトの方も思い出した。今は殆どモーツァルトの交響曲は聴取しないが。過去はスコアをよく見ていた。中期以前の交響曲のひとつにtimp.がこの様な記載になっていたと記憶にあった。 |

|||||||||||||

No.13の第2楽章はvc.のsoloがある。このCDには交響曲が3曲収録されている中、vc.のみのsoloはNo.16とNo.13。No.16は伴奏側の旋律と同じ動きをするので、音色の変化のみが聴き所となる。それに対してNo.13は伴奏は弦楽器のみ。独奏vc.が旋律的な動きをするので、あたかもvc.協奏曲の様な雰囲気になっている。伴奏側の低弦よりも殆ど高い音域をsol vc.が受け持つ。しかし時折、低い音域にも下降する。展開部の最初の方の部分のT16。vc.の最低音域に近い部分まで下降するが、伴奏側の旋律よりも低くなる。この箇所でもアントニーニの演奏ではよくわかる。 No.13の第2楽章はvc.のsoloがある。このCDには交響曲が3曲収録されている中、vc.のみのsoloはNo.16とNo.13。No.16は伴奏側の旋律と同じ動きをするので、音色の変化のみが聴き所となる。それに対してNo.13は伴奏は弦楽器のみ。独奏vc.が旋律的な動きをするので、あたかもvc.協奏曲の様な雰囲気になっている。伴奏側の低弦よりも殆ど高い音域をsol vc.が受け持つ。しかし時折、低い音域にも下降する。展開部の最初の方の部分のT16。vc.の最低音域に近い部分まで下降するが、伴奏側の旋律よりも低くなる。この箇所でもアントニーニの演奏ではよくわかる。 |

|||||||||||||

ハイドン106の交響曲を聴く の中でNo.13の第3楽章は Menuetto は傑作のひとつと記載されている。No.13の魅力の一つに、この

Menuetto をスコアで見た。最初の第1部は10小節。その後の第2部は32小節で合計42小節。第2分がかなり長い。初期の交響曲の中で Menuetto

を含む4楽章は余りないが。その内の一つNo.37の部分と比較をしてみた。No.37は2番目に位置しているが。No.37の第1部は同じ10小節だが、第2部は14小節。全体の長さはNo.13と比較して短い。No.37の第1部は同じ小節数でも音量の差が特にない。それに対してNo.13の方は、音量の差がある。弱奏の部分でもエコーの様な描写にも聞こえる。この点だけをとっても、充実した

Menuetto だと思う。Trioでは1名のfl.が活躍。例によって繰り返しの後半は装飾も多く、聞き飽きることもない。 ハイドン106の交響曲を聴く の中でNo.13の第3楽章は Menuetto は傑作のひとつと記載されている。No.13の魅力の一つに、この

Menuetto をスコアで見た。最初の第1部は10小節。その後の第2部は32小節で合計42小節。第2分がかなり長い。初期の交響曲の中で Menuetto

を含む4楽章は余りないが。その内の一つNo.37の部分と比較をしてみた。No.37は2番目に位置しているが。No.37の第1部は同じ10小節だが、第2部は14小節。全体の長さはNo.13と比較して短い。No.37の第1部は同じ小節数でも音量の差が特にない。それに対してNo.13の方は、音量の差がある。弱奏の部分でもエコーの様な描写にも聞こえる。この点だけをとっても、充実した

Menuetto だと思う。Trioでは1名のfl.が活躍。例によって繰り返しの後半は装飾も多く、聞き飽きることもない。 |

|||||||||||||

ハイドンの交響曲は展開部も面白い。Finaleはソナタ形式。冒頭のジュピター交響曲にも類似した第1vn.の第1主題は、「ハイドン106の交響曲を聴く」にも記載のあったように、ついつい聞く耳をたててしまう。低弦の対旋律も見逃せない。この対旋律は8部休符を挟んで登場する。8部音符の1オクターブで下降する動機も独特。8部休符はT5の呼応する旋律も同じ特徴を持っている。 ハイドンの交響曲は展開部も面白い。Finaleはソナタ形式。冒頭のジュピター交響曲にも類似した第1vn.の第1主題は、「ハイドン106の交響曲を聴く」にも記載のあったように、ついつい聞く耳をたててしまう。低弦の対旋律も見逃せない。この対旋律は8部休符を挟んで登場する。8部音符の1オクターブで下降する動機も独特。8部休符はT5の呼応する旋律も同じ特徴を持っている。ソナタ形式の第1楽章は、展開部も聴き所のひとつになる。それに対してFinaleはソナタ形式であっても比較的長さも短く、軽快な雰囲気で終わることも多い。それに対してNo.13は比較的短いながらも、展開部はかなりの聴き所となっている。T2の8分音符の下降する動機はT94から音域を変えて何度も変えながら登場する。短いながらも細かい所までが聴き所になっている交響曲の一つと感じる箇所の例。アントニーニの演奏はtuittiのユニゾンの箇所でも各パートの動きはよくわかる。 No.16のレビューでvc.の独奏に関連してvc.協奏曲とのカップリングを提案してみた。No.13は4名のhr.奏者の交響曲。No.31は既にリリース済。4人のhr.奏者で同じ頃のNo.72がある。hr.協奏曲との関連でカップリングされたら興味深いと思っていた。しかし現時点では今後の収録シリーズとなる、No.75と一緒に収録される予定。Haydn2032のサイトで既に2025年10月にウィーン他でチケットを発売中の記事がある。No.73は2名のhr.だが、Finaleにhr.が活躍するのでNo.72とのカップリングに違和感はない。 Haydn2032の中で Symphony Finder のサイトに過去からの交響曲の収録がまとめて掲載されている。現時点(2025年9月)では残りは36曲が未収録。その内、パリセット以降は16曲。初期から中期の交響曲で未収録は21曲。全体で約1/3は、まだ未収録の交響曲がある。 残りの交響曲はどのように収録されるのか自分なりに気になった。hr.が活躍する交響曲は、No.51の第2楽章の部分がある。今回はvn.協奏曲を収録されていたの。No.51はまだ未収録。hr.をキーワードとして、hr.協奏曲と一緒に収録がされたら良いと思っている。 |

|||||||||||||

| 17集のライナーノートの中で「Yielding to the impulse of nature」という英文のタイトルでG アントニーニの記述がある。タイトルをうまく訳しにくいが。その中の最初の引用文献のひとつとして、モーツァルトから父に当てた パリ交響曲の部分があった。モーツァルトの手紙の中でも有名だと思う。第1楽章 モーツァルト が聴衆から受けると予測される旋律を書き、予想通り、喝采があった記述がある。この箇所は類似箇所?の繰り返しがあったことから、どの旋律なのか? 吉田秀和 モーツァルトその生涯と音楽の中の放送の中でこの旋律の箇所についてのコメントがあったと思うが。提示部なのか、展開部の所か。具体的な旋律がこの時は決まっていなかったと思う。 ハイドンは初期から中期にかけては限られた聴衆に対して、楽器の種類や奏者数が限られていた中での工夫が必要だった。同じスタイルの交響曲は続かない。中期以降の交響曲は聴取がどのように反応するかも、作曲者の意図に含まれてくる。ザロモンセットは、聴衆の反応をみながら、交響曲を随時、1曲ずつ更新しながら作曲をしていくようなスタイルだった。モーツァルトのこの部分の引用にも関連する。 下記のサイトに モーツァルト No.41の交響曲などを含めた 記載がある。原文にもあたってみたなど苦労をされたようだが、結論は得られていな雰囲気。 モーツァルト「パリ交響曲」の問題箇所 https://x.gd/SsmyS 下記のサイトでは105〜116小節/再現部251〜256小節/ダ・カーポ270〜275小節を提案されていた。 http://gospels.cocolog-nifty.com/classic/2012/03/post-75fb.html どの箇所であっても、要は作曲者と聴衆との対話になる。アントニーニのライナーノートにも記載がされているが、歌手、奏者のどちらであろうとも、聴衆との対等な関係があった。当時は録音がなかった時代の背景もあり、ライヴでの聴衆と奏者との関係。その関係の中に介在する作曲者の意図と掛け合いなどがポイントとなる。 今回の一連の収録曲に関しては、エステルハーズィの副楽長に就任して間もない頃になる。No.6~8の交響曲にも共通すると思うが。優れた弦楽器の奏者の独奏にも関連があるような選曲になっている。後期以降のある意味、分かりやすい(この表現は短絡的かもしれないが)趣旨とは異なる。後年のこれらの交響曲などと比較して、大きく対比した曲目だと改めて感じた。 |

|||||||||||||

| CDのレビューに関して、例によってライナーノートに掲載されている写真について。ギリシャ出身で、元々はジャーナリストから写真家へ転向。ギリシャのジプシー、イスラム教徒など色々な視点からの撮影が多いようだ。 https://independent-photo.com/news/nikos-economopoulos/ アナログ時代では、撮影は白黒のみで撮影したなど興味深い記事もあった。拠点のギリシャやキューバなどでも撮影をしている。 https://x.gd/SsmyS CDの1枚目(表紙)の写真の出展は分からない。人物は1人だが左右対称の位置に左側からの太陽光を受けて、右側に影が映っている。右側の塀の様な部分は白で黒い影とのコントラストが強い。青い快晴の空に対して背後のビルも白い色。限られた色彩の中で人物の肌色などが引き立っていると思う。また背後には細い黒色の線がある。よく見ると恐らく電車の架線だと思う。電化区間の駅で撮影したものと思う。 3枚目の4人が写っている写真。手前の3人は逆光で取られていて、影とのコントラストもうまいと思った。表紙の写真と同様な特徴がある。8枚目の少年と少女が写っているモノクロ写真。右側の少年はvn.のケースを持っている。 この機会に第1集から16集までの掲載されている写真を調べてみた。楽器が登場している写真は、ここまでなかった。タイトルではvn.のソリストなので、vn.の楽器も関係する。このため、この写真を掲載したと思う。写真のことは詳しくは分からないが、17集までの写真を改めて見直すと、CDの各テーマに関連した写真だと感じる。 |

|||||||||||||

| アントニーニの一連のハイドンシリーズは、常にタイトルがついている。ハイドン以外の作品も適宜あり。少し前の記事になるが、No.16集がリリースされたときに、下記のサイト(レコード芸術でのインタビュー)に選曲などについて記載があった。 https://recogei.ontomo-mag.com/article/interview/p-10549/ 以下はその一部からの引用 16集でロロッシーニの絹のはしご序曲を収録した経緯に関して。 [そこには私なりのアイディアが隠されています。ハイドンのひとつの交響曲を巡って、さまざまなことを考えているうちに、あ、こんな選曲はどうだろう、という考えがフッと浮かびます。忘れないうちに、それを逃さす、ひょいとキャッチして、まとめる。それが次の録音に反映されるというような形です。] 選曲は時系列的に進んでいるのが分かる。過去の選曲した記録はもちろん、記憶に入っているだろう。残りの交響曲をどのようなテーマで録音するか? 23集までの収録が一応、決まっている。パリセットはNo.84、No.86の2曲。の88以降はNo.90、94、98のみ。ザロモンセットなどは、民謡からの引用も多い。初期の交響曲の様にvn.やvc.のsoloの箇所も一部の交響曲はある。2032年の最後は、No.104で締めくくるか? |

|||||||||||||